近年、近しい親族や友人のみで故人を見送る「家族葬」を選ぶ方が増えています。しかし、いざ自分が喪主の立場になると「費用はどれくらいかかるのだろう」「できるだけ安く抑えたいけれど、どうすれば良いのか分からない」と悩んでしまうのではないでしょうか。大切な故人との最期の時間を心穏やかに過ごすためにも、費用に関する不安は解消しておきたいものです。

このページでは、家族葬の費用相場から、具体的な費用内訳、そして安く抑えるための10個の具体的な方法まで、分かりやすく解説します。さらに、費用を抑える際の注意点や、安くても心のこもったお見送りをするためのポイントもご紹介します。この続きを読めば、予算内で納得のいく家族葬を執り行うための知識が身につき、安心して故人様をお見送りできるでしょう。

家族葬の費用を安くする方法10選

家族葬の費用は、いくつかのポイントを押さえることで、大きく抑えることが可能です。ここでは、誰でも実践できる具体的な10個の方法をご紹介します。すべてを実践する必要はありませんので、ご自身の状況に合わせて取り入れられるものがないか確認してみてください。

複数の葬儀社から見積もりを取る

まず最も重要で効果的な方法が、複数の葬儀社から見積もりを取ることです。葬儀費用には定価がなく、同じ内容の葬儀でも葬儀社によって金額が大きく異なる場合があります。最低でも3社ほどから見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討しましょう。そうすることで、ご自身の希望する葬儀の適正価格を把握でき、不必要なオプションや高額なプランを避けることができます。

公営斎場を利用する

葬儀を行う斎場には、民間企業が運営する「民営斎場」と、市区町村などの自治体が運営する「公営斎場」があります。公営斎場は、地域住民のために用意された施設であるため、民営斎場に比べて利用料が大幅に安く設定されています。火葬場が併設されていることも多く、その場合は移動のための搬送代や移動費も節約できるメリットがあります。ただし、人気が高く予約が取りにくい場合があるため、早めに確認することをおすすめします。

葬儀の規模を小さくする

家族葬はもともと小規模な葬儀ですが、参列者の人数をさらに絞ることで費用を抑えられます。参列者が減れば、会場の規模を小さくでき、飲食費や返礼品の費用も直接的に削減できます。例えば、故人の兄弟やその家族まで、といったように明確な基準を親族間で話し合って決めておくとスムーズです。

祭壇を簡素化するか使用しない

祭壇は葬儀費用の中でも大きな割合を占める項目の一つです。祭壇の価格はデザインや大きさ、使用する花の種類や量によって数十万円から数百万円と大きな幅があります。家族葬のような小規模な葬儀では、必ずしも大きな祭壇は必要ありません。シンプルなデザインの祭壇を選んだり、生花ではなく造花を組み合わせたりすることで費用を抑えることができます。最近では、祭壇を設けずに、棺の周りを花で飾る「花祭壇」のようなシンプルな形式を選ぶ方も増えています。

通夜を省略した一日葬を検討する

一般的な葬儀は、通夜と告別式の2日間にわたって行われますが、通夜を省略し、告別式から火葬までを1日で行う「一日葬」という形式があります。通夜を行わないことで、斎場の利用料(1日分)や、遠方からの参列者の宿泊費、通夜振る舞いの飲食費などを削減できます。体力的な負担も軽減されるため、高齢の遺族がいる場合にも適した選択肢です。

会食(通夜振る舞いなど)を行わない

通夜の後に行われる「通夜振る舞い」や、火葬後に行われる「精進落とし」といった会食の席を設けないことも、費用を抑える有効な手段です。特に参列者がごく身近な家族だけの場合、会食を省略しても失礼にはあたりません。会食を行わない場合は、参列者にその旨を事前に伝えておくと丁寧です。もし何かおもてなしをしたい場合は、仕出し弁当を用意して各自に持ち帰ってもらうという方法もあります。

無宗教葬を選択肢に入れる

特定の宗教・宗派の儀式に則らずに行う「無宗教葬」も、費用を抑える選択肢の一つです。無宗教葬では、僧侶による読経や戒名の授与がないため、お布施を用意する必要がありません。その分、費用を大幅に削減できます。故人が好きだった音楽を流したり、思い出の写真をスライドショーで上映したりと、形式にとらわれず自由な形でお別れができるのが特徴です。ただし、菩提寺がある場合や、親族の中に宗教儀式を重んじる方がいる場合は、事前の相談が不可欠です。

葬祭費の補助金・給付金制度を活用する

故人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、葬儀を行った人(喪主)に対して、自治体や健康保険組合から葬祭費用の一部が補助される制度があります。これを「葬祭費(埋葬料)」と呼びます。支給額は自治体によって異なりますが、おおよそ1万円から7万円程度です。申請をしないと受け取れないため、忘れずに故人が加入していた保険の窓口や市区町村役場に問い合わせて手続きを行いましょう。

故人が加入していた保険 | 制度の名称 | 支給額の目安 | 申請場所 |

国民健康保険・後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 1万円~7万円 | 市区町村役場 |

協会けんぽ・健康保険組合など | 埋葬料・埋葬費 | 5万円 | 勤務先または健康保険組合 |

共済組合 | 埋葬料・埋葬費 | 5万円 | 各共済組合 |

生前に葬儀社の会員になっておく

多くの葬儀社では、「会員制度」の仕組みを用意しています。生前に会員になっておくことで、葬儀費用の割引や特典を受けられる場合があります。これは、事前に少額の掛金を積み立てることで、いざという時の葬儀費用に充てることができるシステムもあれば、当社「そうえん」のように積み立て金や年会費はかけずに特典を受けられる場合もあります。もしもの時に備えて、いくつかの葬儀社の会員制度を比較検討しておくのも良いでしょう。

受け取った香典を費用に充てる

家族葬であっても、参列者から香典をいただくことがあります。この香典を葬儀費用の一部に充てることで、喪主の実質的な負担を軽減できます。ただし、香典をいただいた場合は、後日「香典返し」として返礼品を送るのがマナーです。香典返しの費用も考慮に入れた上で、葬儀費用に充てるかどうかを判断しましょう。

そもそも家族葬の費用相場はいくら?

費用を安くする方法を知る前に、まずは家族葬の一般的な費用相場を把握しておくことが大切です。相場を知ることで、葬儀社の見積もりが妥当かどうかを判断する基準になります。

家族葬の費用総額の平均は約100万円前後

複数の調査によると、家族葬にかかる費用の全国平均は約100万円〜110万円が相場とされています。 これは、葬儀そのものにかかる費用、飲食費、返礼品費、お布施など、葬儀全体で必要となる費用の総額です。ただし、この金額はあくまで平均であり、参列者の人数、地域、葬儀の内容によって大きく変動します。例えば、10名程度の小規模な家族葬であれば100万円前後が目安となります。

一般葬との費用の違い

従来から行われている「一般葬」の費用相場が約160万円〜190万円であるのと比較すると、家族葬は費用を抑えられる傾向にあることが分かります。 これは主に、参列者の人数が少ないことにより、飲食費や返礼品費、会場費などが削減されるためです。

葬儀の種類 | 費用総額の平均 |

家族葬 | 約105.7万円 |

一般葬 | 約161.3万円 |

参照元:https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/10760/

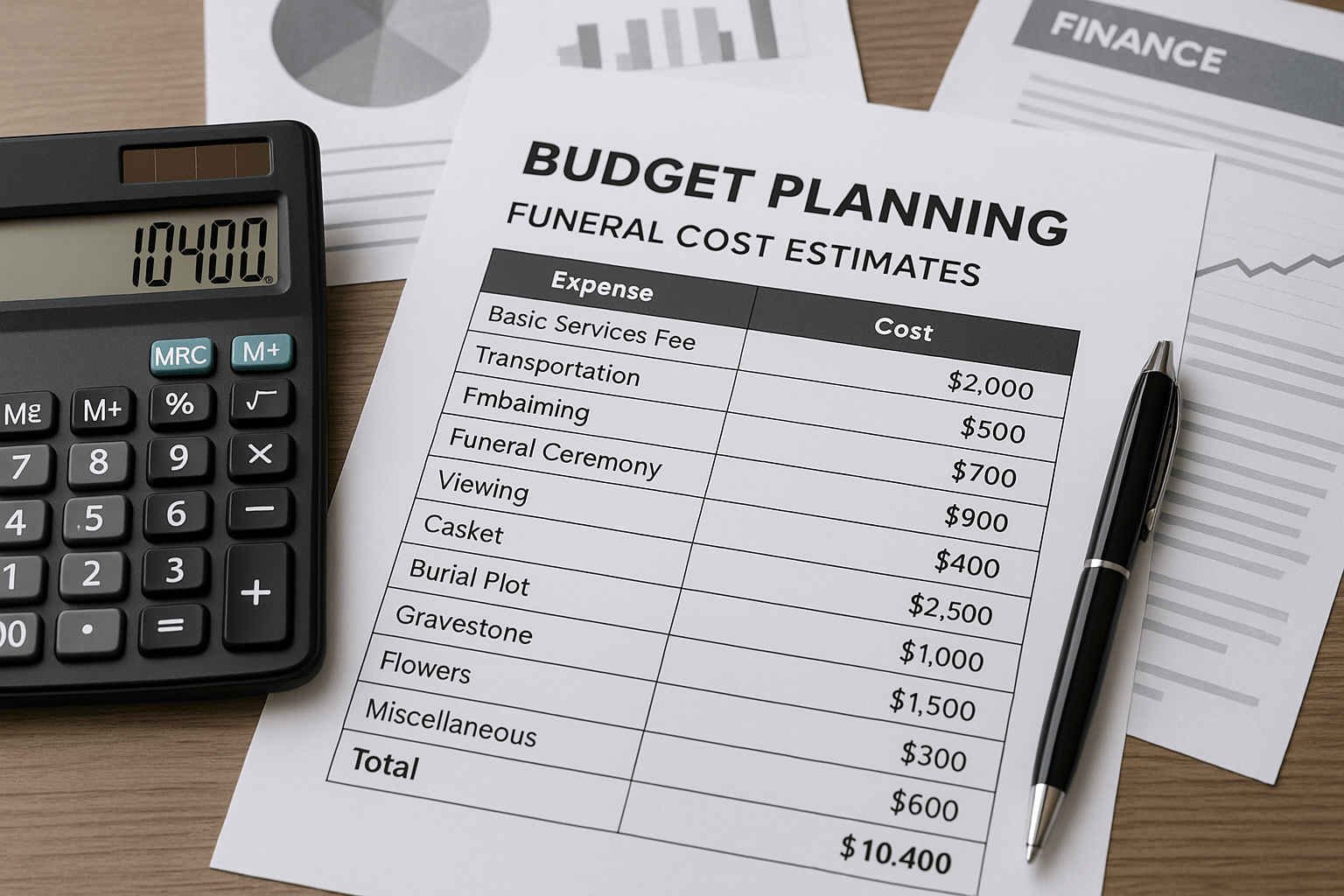

【表解説】家族葬の費用の主な内訳

家族葬の費用は、大きく分けて3つの要素で構成されています。葬儀社の見積もりを見る際に、どの項目にどれくらいの費用がかかっているのかを理解するために、以下の内訳を把握しておきましょう。

費用の種類 | 内容 | 費用の目安(10名規模の場合) |

①葬儀一式費用 | 斎場使用料、祭壇、棺、遺影、寝台車・霊柩車、運営スタッフ人件費など、葬儀を行うために最低限必要な費用。 | 約30万円~70万円 |

②飲食接待費 | 通夜振る舞いや精進落としなどの会食費、返礼品(香典返し)など、参列者をもてなすための費用。 | 約10万円~30万円 |

③宗教者への謝礼 | 僧侶などにお渡しするお布施や、戒名を授与してもらうための費用。 | 約10万円~35万円 |

この他に、火葬料金(0円~10万円程度)が別途必要になる場合があります。

家族葬の費用を安くする際の注意点

費用を安くすることばかりに目を向けていると、思わぬトラブルにつながったり、後悔の残るお別れになってしまったりする可能性があります。費用を抑える際には、以下の点に注意しましょう。

葬儀プランに含まれる内容を細かく確認する

「家族葬プラン〇〇万円」といった広告を見て安いと思っても、実際には必要最低限の項目しか含まれていないケースがあります。例えば、ドライアイスの追加料金、安置料、火葬料、遺影写真代などが別途必要になり、最終的な請求額が高額になることも少なくありません。見積もりを取る際は、プランに何が含まれ、何が含まれていないのかを一つひとつ丁寧に確認することが非常に重要です。

追加料金が発生するケースを把握しておく

予期せぬ追加料金が発生しやすい項目についても知っておきましょう。例えば、ご逝去された場所から安置場所、斎場までの移動距離が長くなると、寝台車の追加料金がかかることがあります。また、火葬場の空き状況によっては、火葬までの日数が延びてしまい、その分のご遺体安置料やドライアイス代が追加で必要になることもあります。こうした可能性についても、事前に葬儀社に確認しておくと安心です。

親族や関係者への十分な説明を怠らない

費用を抑えるために一日葬にしたり、会食を省略したりする場合、その旨を親族に事前に説明し、理解を得ておくことが大切です。特に年配の親族の中には、昔からの慣習を重んじる方もいらっしゃいます。「お別れの仕方が簡素すぎる」といった不満から、後々の親族関係に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。なぜこの形式を選んだのか、その理由を丁寧に説明しましょう。

香典収入をあてにしすぎない

家族葬は参列者が少ないため、一般葬に比べて香典による収入はあまり期待できません。葬儀費用を香典で賄おうと考えるのではなく、あくまで自己資金で支払うことを前提に資金計画を立てることが重要です。また、最近では遺族の負担を考慮し、香典を辞退するケースも増えています。香典を辞退する場合は、その旨を事前に案内状などで明確に伝えておきましょう。

安くても心のこもった家族葬を行うためのポイント

最も大切なのは、費用を抑えながらも、故人への感謝と弔いの気持ちを込めた、温かいお見送りをすることです。最後に、後悔のない家族葬にするためのポイントを2つご紹介します。

なぜ費用を抑えたいのか目的を明確にする

「とにかく安ければ良い」とだけ考えていると、葬儀が終わった後に「故人の好きだった花を飾ってあげればよかった」「もっとゆっくりお別れの時間を取りたかった」といった後悔が生まれかねません。なぜ費用を抑えたいのか、「これからの生活のために少しでもお金を残したい」「お墓の購入費用に充てたい」など、家族の中ではっきりと共有しておくことが大切です。目的が明確であれば、どこにお金をかけ、どこを削るべきか、という判断基準がぶれにくくなります。

故人らしさを演出する工夫を取り入れる

費用をかけなくても、心のこもったお別れを演出する方法はたくさんあります。例えば、故人が好きだった音楽を会場で流したり、思い出の品々を展示するメモリアルコーナーを設けたり、参列者一人ひとりから故人へのメッセージを集めて棺に入れる、といったアイデアです。こうした少しの工夫が、温かく故人らしい、忘れられないお葬式を作り上げます。

信頼できる葬儀社を選ぶことが最も重要

最終的に、納得のいく家族葬ができるかどうかは、親身になって相談に乗ってくれる信頼できる葬儀社を見つけられるかにかかっていると言っても過言ではありません。こちらの要望を丁寧にヒアリングし、予算内でできること・できないことを明確に説明してくれる葬儀社を選びましょう。複数の葬儀社と話をする中で、スタッフの対応や人柄も重要な判断材料になります。

まとめ

家族葬の費用を安く抑えるためには、「複数の葬儀社から見積もりを取る」「公営斎場を利用する」「葬儀の規模を見直す」など、多くの具体的な方法があります。しかし、費用を抑えることだけを追求するのではなく、故人を偲び、心からのお別れをすることが最も重要です。

この記事で紹介した方法や注意点を参考にしていただき、ご家族全員が納得できる、温かい家族葬を執り行ってください。信頼できる葬儀社とよく相談しながら、後悔のないお見送りを実現しましょう。

「そうえん倶楽部」の生前会員制度なら、資料請求するだけで特別割引が自動適用されます!年会費・更新費・積立金は一切不要で、二親等のご親族まで追加料金なしでご利用可能です。簡単1分の資料請求で、安心の葬儀準備を始めませんか?

スマホの場合は、電話での問い合わせも可能です。特にお急ぎの方はお電話でお気軽にご相談ください。

厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

遺体感染管理士出身の新潟で広告業などを経験し、出産・子育てを経て東京へ移住。

縁あって出合った司会の仕事をきっかけに葬儀業界へ、年間300件のお別れに立ち会い、2021年、株式会社 葬援の取締役に就任。